今回は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下、DCF法)について、どのような評価方法で、どのような場合に利用されるのか等についてご説明いたします。

DCF法とは

株価算定の方法として、日本公認会計士協会が公表する経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」では、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの3つの手法を示しており、DCF法はこのうちインカム・アプローチに分類される評価法です。DCF法とは、対象会社のフリー・キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。

DCF法による評価額の計算方法

DCF法では、下記の流れで計算します。

1.フリー・キャッシュ・フローを計算する

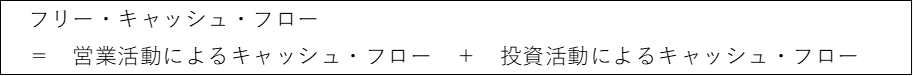

フリー・キャッシュ・フローとは、企業が事業活動で得た資金から、事業活動を維持するための支出を差し引いた残りであり、自由に使える手元のキャッシュとなります。フリー・キャッシュ・フローは、以下のとおり計算します。

キャッシュ・フロー計算書に基づいたフリー・キャッシュ・フローについて

フリー・キャッシュ・フローは、対象会社のキャッシュ・フロー計算書又は事業計画に基づいて1年~5年後までの各年のフリー・キャッシュ・フローを計算しますが、大半の中小企業ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、事業計画を利用する場合が多いです。

キャッシュ・フロー計算書には、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローが示されていますので、対象会社のキャッシュ・フロー計算書があればフリー・キャッシュ・フローを容易に計算できます。しかし、キャッシュ・フロー計算書は、上場会社など大手の企業では作成していても、多くの中小企業では作成していないのが実情です。

対象会社の事業計画に基づいたフリー・キャッシュ・フローについて

キャッシュ・フロー計算書を作成していなくても、対象会社の将来の事業計画が作成されていれば、フリー・キャッシュ・フローを計算する為の資料として利用することができます。事業計画をフリー・キャッシュ・フローの計算の前提の資料として利用するならば、事業計画の内容を吟味して慎重に検討することが必要です。事業計画の是非を判断することは本来の株価算定の目的ではありませんが、事業計画が見積計算の根拠になるので、事業計画の前提条件や計画内容の合理性、計画の実現可能性を検討します。

対象会社が作成した事業計画について、計画自体の合理性や実現可能性の面で内容が不十分な場合は、実務上、対象会社の事業計画の一部又は大部分を補正します。

2.割引率を計算する

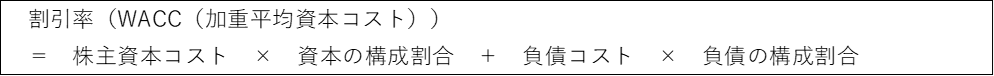

割引率とは、将来のフリー・キャッシュ・フローを現在価値に割り引くときに用いる数値です。多くの場合、DCF法における割引率として、WACC(加重平均資本コスト)が利用されます。

WACC(加重平均資本コスト)とは、企業全体での資金調達コストを表す指標であり、負債コストと株主資本コストの加重平均値として以下のとおり計算します。

企業が資金調達する一般的な手段は、返済義務のある負債、返済義務のない株式、の2つです。WACC(加重平均資本コスト)による資金調達コストの計算は、負債コストと資本コストに分けて行われます。WACC(加重平均資本コスト)を利用することによって、調達する資金の返済義務の有無を区分した計算ができるので、割引率としてWACCが利用されます。

割引率の計算における資本コストについて

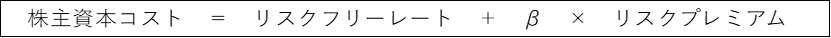

株主資本コストは、株主(投資家)からの投資によって発生する資金調達コストです。株主資本コストを算出する理論として、CAPM(資本資産評価モデル)があります。CAPM(資本資産評価モデル)は、特定の株式に投資した株主が期待する利回りを示すものであり、株主資本コストを以下のように計算します。

割引率の計算におけるリスクフリーレート、β、リスクプレミアムについて

リスクフリーレートとは、リスクが無い資産から得ることが見込まれる期待利回りです。リスクフリーレートとして、長期国債の利回りを利用する場合があります。

βとは、株式市場全体の利回りの変化に対する、特定の株式の利回りの変化の率です。βとして、事業が類似した上場会社のβを利用する場合があります。

リスクプレミアムとは、株式市場全体の期待利回りとリスクが無い資産の期待利回りの差額です。リスクプレミアムの計算において、株式市場全体の期待利回りとしてTOPIXの利回りをする場合があり、また、リスクが無い資産の期待利回りとして長期国債の利回りを利用する場合があります。

割引率の計算における負債コストについて

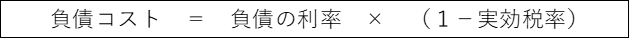

負債コストは、銀行や債権者からの借入によって発生する資金調達コストです。負債コストは基本的には企業が負っている負債の利率ですが、支払利息は通常は税務上損金として税金を引き下げる効果があるため、以下のとおり計算します。計算式の実効税率とは、利益に対して会社が負担する税金の割合であり、日本の企業では2~30%が目安です。

割引率の計算における資本の構成割合、負債の構成割合について

WACC(加重平均資本コスト)は対象会社の全存続期間を通じて適用される割引率であるため、対象会社が長期的に維持しうる資本構成とするのが理論的です。

資本及び負債の構成割合としては、事業が類似した上場会社の資本構成の平均値の割合、評価対象会社の直近時点での資本構成の割合、を利用する場合があります。

3.ターミナルバリューを計算する

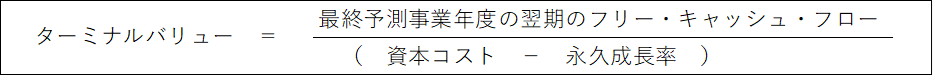

ターミナルバリューとは、企業が継続することを前提として、事業計画の最終年度以降に生じるフリー・キャッシュ・フローを現在価値で割り引いた額の総合計値です。ターミナルバリューは、永続価値、残存価値、継続価値、という場合もあり、以下のとおり計算します。

ターミナルバリューの計算におけるフリー・キャッシュ・フローについて

この計算式で示されるフリー・キャッシュ・フローは、対象会社が事業計画として見通す最終年度以降における、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計値を意味します。フリー・キャッシュ・フローとしての意味は、上記で示したとおり、企業が事業活動で得た資金から、事業活動を維持するための支出を差し引いた残りであり、自由に使える手元のキャッシュということに変わりありません。

ターミナルバリューの計算における資本コストについて

この計算式で示される資本コストは、上記で示した割引率を意味します。すなわち、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引くときに用いる数値であり、DCF法では一般的にWACC(加重平均資本コスト)を利用します。

ターミナルバリューの計算における永久成長率について

永久成長率とは、最終予測年度のフリー・キャッシュ・フローが一定の成長率で永続するという仮定に基づいた毎年の成長率です。永久成長率は、不確実性が高い将来の対象会社の成長率を見積もるものです。

永久成長率は、定められた一律の数値や計算式で機械的な計算をするわけではなく、株価算定の案件ごとに諸条件を考慮して決定します。一般的には、対象会社の業績、所属する業界、所在地の経済成長率、所在地のインフレ率などを考慮して決定しますが、下記のような例があります。

・永久成長率0%

昨今の日本経済の長期にわたる低成長を考慮する場合、将来の不確実性が高く成長率を見込むことが困難な場合、最終予測年度のフリー・キャッシュ・フローが継続すると仮定される場合などでは、永久成長率をゼロとする場合があります。

・永久成長率1~2%

昨今のインフレ率の状況を考慮する場合、対象会社の業績の伸長や対象会社の所属する業界や市場規模を考慮する場合などでは、永久成長率を1~2%とする場合があります。

ターミナルバリューの留意点について

ターミナルバリューを考慮して対象会社の企業価値を算定することは、対象会社が予測可能な範囲だけではなく、最終予測年度以降の部分も考慮する点で論理的といえます。しかし、そもそもターミナルバリューは対象会社が事業計画を作成してキャッシュ・フローの見積計算を行うことが困難な部分の価値を算定するものであり、仮定計算によらざるをえません。また、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の計算の性質上、一般的には、予測期間のフリー・キャッシュ・フローよりターミナルバリューのほうが企業価値に占める割合が大きくなります。

仮に、フリー・キャッシュ・フローを10、資本コストを6%、永久成長率を0%とした場合のターミナルバリューは、166となります(10÷(6%-0%)=166)。

フリー・キャッシュ・フローと資本コストが同値で永久成長率を1%とした場合のターミナルバリューは200となります(10÷(6%-1%)=200)。

このように、他の数値が一定でも永久成長率が0%か1%かでターミナルバリューの計算結果は大きく変わります。ターミナルバリューは事業価値の計算に含められているので、事業価値はターミナルバリューと同額の影響を受けます。

従って、ターミナルバリューは、あくまでも、フリー・キャッシュ・フロー、割引率、永久成長率を用いた仮定計算であることを理解の上、ターミナルバリューの計算過程や基礎数値を含め、客観性、信憑性に留意することが必要です。

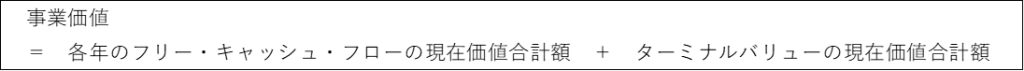

4.事業価値を計算する

事業価値とは、フリー・キャッシュ・フローとターミナルバリューを現在価値に割り引いた合計金額です。事業価値は、以下のとおり計算します。

対象会社が事業計画を作成する場合は、将来の予測期間の範囲で作成しています。この予測期間は一概に何年と決まっているものではなく、3年、5年、7年、10年など、対象会社によって異なります。ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)で対象会社の事業価値を計算するためには、対象会社が予測可能な範囲だけでは不十分であり、最終予測年度以降の期間も考慮することが必要です。従って、対象会社のターミナルバリューを現在価値に割引計算して事業価値に含めることが必要です。ただし、永続的な将来について完全な予測を行うのは不可能なため、一定の仮定に基づいた計算を行います。

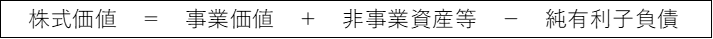

5.株式価値を計算する

株式価値とは、事業価値に非事業資産等の時価を加算し、純有利子負債を控除した金額です。株式価値は、以下のとおり計算します。

6.その他の調整

なお、株価算定の案件の状況に応じて、下記のように、支配権を行使できることによるコントロール・プレミアム、支配権が無いことによるマイノリティ・ディスカウント、株式の流通性が低いことによる非流動性ディスカウントを考慮して調整する場合があります。

- コントロール・プレミアム

コントロール・プレミアムとは、会社の支配権を取得することに着眼した評価額の増額です。買収プレミアムという場合もあります。

会社の議決権の過半数の株式を取得する場合は、一般の少数株主が株式を取得する場合と異なり、支配権を取得します。この支配権に相当する部分を考慮して評価額を調整するということが、コントロール・プレミアムの考え方です。

ただし、DCF法では対象会社が将来獲得する見込みのキャッシュ・フローに基づいて企業価値を算定し、キャッシュ・フローには支配権の有る株主の意思が反映されているため、DCF法による企業価値には、コントロール・プレミアムが含まれていると考えられます。

例えば、新たに支配権を取得する買収の際、DCF法で企業価値評価を行う場合には、このDCF法で計算された企業価値評価にはコントロール・プレミアムが含まれていると考えられます。

- マイノリティ・ディスカウント

マイノリティ・ディスカウントとは、会社の支配権が無い少数株主であることに着眼した評価額の減額です。

支配権を保有しない少数株主としての取引の場合に、支配権に相当する部分を減額して評価額を調整するということが、マイノリティ・ディスカウントの考え方です。

DCF法では対象会社が将来獲得する見込みのキャッシュ・フローに基づいて企業価値を算定し、キャッシュ・フローには支配権の有る株主の意思が反映されているため、DCF法による企業価値は支配権の有る株主を前提としていると考えられます。

例えば、対象会社の議決権の過半数未満の少数株主としての株式の取得の際、DCF法による計算結果からマイノリティ・ディスカウントを考慮して減額する場合があります。

- 非流動性ディスカウント

非流動性ディスカウントとは、対象会社が非上場で流動性が低いことに着眼した評価額の減額です。

上場会社の株式は証券市場で取引できるので流動性がありますが、非上場会社の株式はこうした市場がないので上場会社に比べて流動性が低く、買い手を探して売買取引を成立させるためにコストが生じます。流動性が低いことに起因するコストを考慮して評価額を調整することが、非流動性ディスカウントの考え方です。

非流動性ディスカウントを考慮した企業価値評価を行う場合は、DCF法で計算した株式価値から減額します。案件によるので一概には言えませんが、算定された株式価値から20~30%を減額する場合があります。

DCF法の特徴

以下では、DCF法の特徴を踏まえ、DCF法のメリット、デメリット、DCF法が利用される局面について示します。

DCF法のメリット

・対象会社の将来のキャッシュ・フローから企業価値を算定するため、対象会社に固有の「のれん」や将来に対する収益獲得への期待、事業計画を反映させた評価を行なうことが可能です。

・DCF法は理論的な評価方法と言われており、認知度が高く、実務的に広い範囲で利用されています。

DCF法のデメリット

・DCF法では対象会社の事業計画や割引率を用いた仮定計算を行いますが、将来の予測であるがゆえに不確実性が伴います。対象会社の事業計画や割引率から恣意性を排除できず、客観性が低くなってしまうことが懸念されます。

・DCF法の計算には難易度の高い専門知識や大量のデータを必要とするため、計算が複雑になります。

DCF法が利用される局面

・DCF法は、将来のキャッシュ・フローから企業価値を算定する評価法であり、広い範囲で将来の収益獲得が期待できる会社の評価に利用されます。例えば、現在の業績が低調で純資産が小さくても将来の成長性が期待されるベンチャー企業、ブランド力、営業権、知的財産などの無形資産から今後の収益獲得が期待されるような企業に向いています。しかし、廃業や清算、事業活動の停止が予定されており将来の収益獲得が重視されない企業に向いていません。

・DCF法で用いる対象会社の事業計画や割引率は、DCF法の計算の基礎的な部分となります。合理的で妥当な事業計画や割引率が利用できる場合は、DCF法は論理的な評価方法として向いています。

まとめ

DCF法は、対象会社の将来性を反映した評価を行なうことが可能とする理論的な手法なのですが、不確実な将来を予測することが伴うため客観性が低くなる面があります。将来の事業計画の合理性や利用する割引率の妥当性には留意が必要です。そもそも株価算定は案件ごとに異なるので一概には言えませんが、DCF法の特徴をふまえ、他の評価法との併用や折衷による株価算定を考慮することも必要です。

M&Aや事業承継、株価に関する裁判や係争問題、経営戦略の検討など、重要な場面で株価算定が行われることがあります。株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたらご相談ください。